今回は、眼瞼下垂の手…

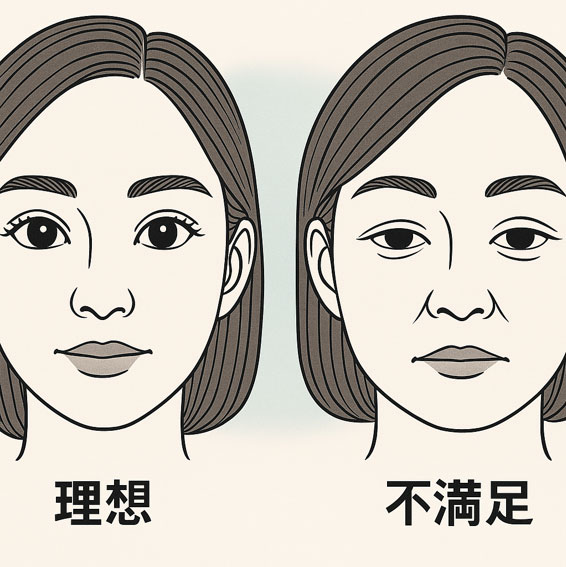

修正手術を考える前に。そのまぶたの手術、本当に「失敗」?

~年間1,800件の執刀経験から伝えたい、

修正手術を考えるあなたへ~

「高い費用を払って二重手術を受けたのに、満足できない」

「目元が不自然」「左右差が気になる」「もう少し理想に近づけたい」

そんな思いを抱えて、当院に数多くの患者様がご相談に来られます。

人前に出る機会もあり、表情にも自信を持ちたい――そんな方こそ、手術の結果に納得がいかないと、強い不安を感じるのは当然のことです。

本記事では、まぶた手術の「失敗」とは何かを整理し、修正が必要な状態かどうかの見極め方、そして他院修正手術の難しさについて、まぶたの手術の専門医として年間1,800件前後の執刀を行う立場からご説明します。

1. 「失敗」とはどういう状態を指すのか?

まぶたの手術後、理想と異なる結果になった場合、原因は主に次の3つに分けられます。

-

1医師側の問題

技術不足、診察・判断の甘さ、手術計画の誤りなどです。これは術者の経験や努力、事前のシミュレーションにより回避できる可能性があります。 -

2患者様側の要因

術後の安静が保てなかった、生活指導を守れなかった、仕上がりへの期待が過剰だったなどの場合も、結果に影響を与えます。 -

3まぶたという部位の特性

まぶたは人体で最も皮膚が薄く、1日に2万回以上もまばたきするほど可動性の高い部位です¹。わずかな癒着や腫れでも、二重の幅や形が変化してしまいます。

このように、「医師の技術だけではコントロールできない要素」も少なからずあるのです。

2. 実は多い「見た目の失敗」ではない“内なる反省”

現場では、患者さんは満足しているのに、医師が「あともう一歩」と感じているケースが少なくありません。

これはいわば「術者の理想が高いがゆえの自己評価の厳しさ」であり、このように毎回の手術で反省と改善を繰り返しているからこそ、技術が磨かれていくのです。

逆に、「自分の手術は完璧」「私は絶対に失敗しない」と言い切る医師には注意が必要です。再手術や合併症への対応力こそが、技術力の差、つまり仕上がりの差となって現れます。

3. 本当に重要なのは「トラブルが起きた後の対応力」

私が日々の診療で何より大切にしているのは、「万が一患者さんが仕上がりに満足できなかったとき、責任を持って対応する姿勢と技術力」です。

どんなに丁寧な診察・手術を行っても、まぶたの構造上、どうしても理想どおりにいかないケースはあります。特に「まぶたがくぼみがち」「皮膚が非常に薄い」といった方では、左右差やたるみの再発リスクもやや高くなります²。

このようなケースでは、術前にしっかりとリスクをお伝えし、術後半年程度の経過を見てから、必要に応じて丁寧に再調整を行う方針を取っています。

(何度もお伝えしますが、保険適用での術後に「審美的な不満足」のみを理由に再手術する場合は、自費対応になります。)

4. 他院修正が難しい理由

当院には、他院手術後の修正相談が多く寄せられます。これには、次のような理由があります。

-

1元の手術内容が不明

どの組織にどのような操作を行ったかが不透明な場合、解剖の再構築が困難です。初回手術でさまざまな部分にメスが入っていると、術後の組織は「教科書的な構造」ではなくなっています³。 -

2癒着の問題

手術後のまぶたの内部は、糊付けされたように組織同士がくっついています。この癒着を再び剥がすことは、例えるなら「糊付けした封筒を破らずに開封する」ような繊細さを要します⁴。下手をすれば新たなしわや違和感を生じさせてしまいます。

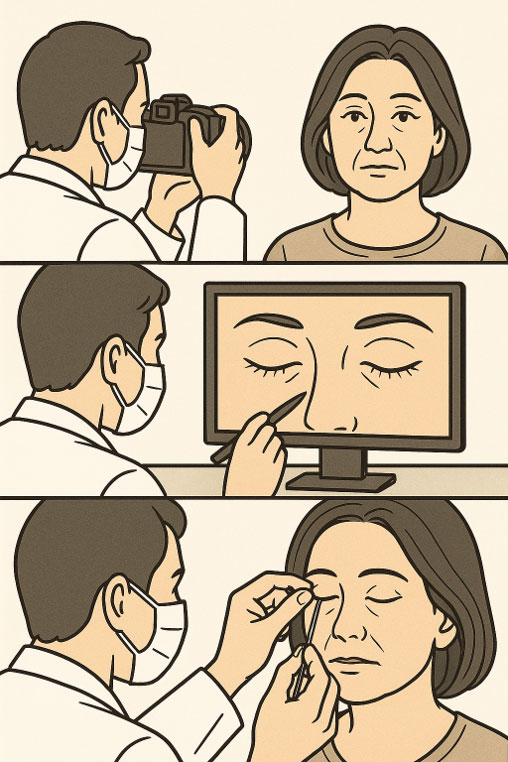

5. 修正手術に必要な“戦略”と“準備”

修正手術では、特に以下のような工夫を行っています:

一眼レフカメラによる高解像度写真の記録

術後の状態を細部まで正確に把握し、シミュレーションに活用します。

ブジー(金属製の細い針金)を用いた物理的なシミュレーション

修正すべきラインやくぼみの深さを、実際に確認しながら患者さんと共有します。

独自配合の麻酔薬を使用

痛みを極力抑えながら、局所血流をコントロールし、手術中の視野を確保します(ただ、修正手術に関しては、どうしても痛みが出やすいです)。

これらは修正手術に限らず、当院ではすべての初回手術にも導入している標準プロトコルです。どの手術であっても毎回、「最善の結果」を引き出す工夫を怠りません。

6. 「これって失敗?」と思ったときにすべきこと

以下のような場合は、一度セカンドオピニオンを受けることをおすすめします。

- 術後3か月以上経っても気になる部分が改善しない

- 担当医からの説明が不十分、あるいは再手術の提案がない

- 再手術に不安があり、信頼できる術者に相談したい

再手術のタイミングは、術後6か月以降が一般的とされています⁵。焦って早期に再手術を受けるよりも、信頼できる医師と共に「いま何ができるか」「今後どう調整していくか」を話し合うことが大切です。

おわりに

私は「神の手」を持っているわけではありません。もともと手先が器用なわけでもありません。

ただ、まぶたや涙道の専門医として年間1,800件前後の手術と真剣に向き合い、経験を積み重ね続けております。

保険・自費を問わず、どの症例にも同じ熱量と準備で臨んでいます。

「理想と違った…」と悩まれている方は一度、ご相談ください(保険が適用できない患者様に関しては全て自費対応とさせていただいておりますので、ご了承ください)。

引用文献

- ¹ Plast Surg Int. 2022; Clinical Outcomes of Upper Eyelid Blepharoplasty.

- ² Aesthet Surg J. 2021; Factors Influencing Patient Satisfaction with Upper Blepharoplasty in Elderly Patients.

- ³ World J Plast Surg. 2023; Modern Blepharoplasty: From Bench to Bedside.

- ⁴ 眼科. 2019; 眼瞼下垂症手術の合併症とその対策.

- ⁵ Facial Plast Surg Clin North Am. 2021; Timing and Approach in Upper Eyelid Revision Surgery.

院長 勝村宇博

- 記事監修

- 院長 勝村宇博

- 当院は、私の専門分野であるまぶた(目もと)の手術や涙(ドライアイ、涙道閉塞)の治療を専門とした眼瞼下垂(がんけんかすい)や目もとの審美手術を中心に診療を行っています。 様々な学会に所属し、機能面と審美面両面とも妥協せずに治療を行っております。 また、レーザー治療など新しい治療も取り入れております。